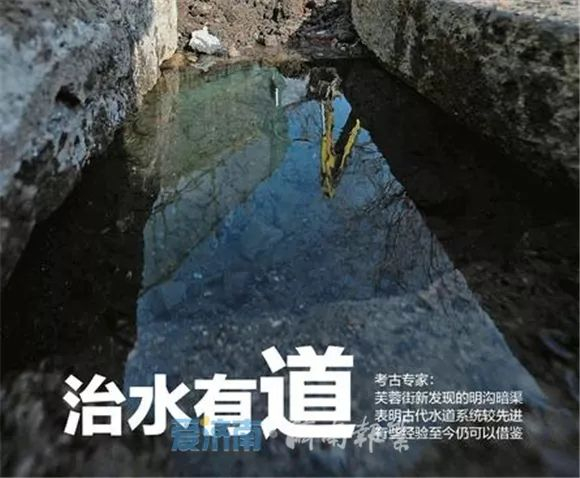

明溝暗渠!看,古時濟南水道系統真不賴!

隨著芙蓉街提升改造工程的進行,新泉眼、古水道、排水渠以及古代瓷器碎片的發現,引起了眾多市民的關注。多次前往施工現場的濟南市考古研究所所長李銘告訴記者,此前的種種發現,充分證明了古時芙蓉街擁有先進的排水系統。

目前,芙蓉街路面施工仍在加緊進行。明府城管理中心主任朱俊如表示,力爭提前完成石板鋪設,工程后期還將對芙蓉街沿街廣告牌匾進行一次集中整治。

兩道暗渠證明曾有兩股活水流入泮池

此次芙蓉街提升改造,發現了好幾段古水渠殘留。李銘表示,由于前些年芙蓉街改造時造成的破壞,如今已經很難復原古水道原貌。但16日和18日分別發現的兩條暗渠,則充分顯示了古時芙蓉街片區的水道走向。16日發現的從馬市街方向通往府學文廟泮池的活水暗渠,水源來自王府池子,而18日在這段活水暗渠西側又清理出的一條無水暗道,通往芙蓉街方向,水源應該來自芙蓉泉及周邊泉群,因此很可能是從前梯云溪的組成部分。

其實早在幾天前在施工現場考察時,當看到芙蓉街49號發現的一段古水槽,李銘就覺得很可能是梯云溪的組成部分,這段水槽在街西側,位于地面2030厘米以下,一側石板還保留完好,石板加工亦較規整,芙蓉泉及周邊諸泉由此排水。而在該水槽往南、芙蓉街東側,也有一段長約七八米的石槽水渠,也只剩一側石板。

從幾段古代水槽的發現可以看出,當時流入府學文廟泮池的水流有兩條:一條由王府池子往馬市街流入16日發現的暗渠,另一條則從芙蓉泉及周邊泉群由芙蓉街上的梯云溪流入。李銘表示,早在十多年前配合府學文廟千年大修時,考古人員就發現泮池有兩個進水口,進水口都比較低。與此同時,考古人員還在府學文廟內發現了好幾條古代水系,水流走向有的明確,有的不明確。而從芙蓉街泉群經由梯云溪流入泮池的水流和從王府池子經由馬市街流入泮池的水流,保證了泮池的水源。此后,泮池之水經由玉帶河流入曲水亭街,匯入大明湖。

雙水道排水證明芙蓉街排水系統先進

芙蓉街北段和中段,路兩側分別發現古水槽,李銘由此確信芙蓉街曾擁有先進的排水系統,“這種雙水道排水系統充分利用了濟南城南高北低的地勢特點,證明了古人的聰明才智。它的先進性體現在其功能的多樣性,一是泉水匯流,可以當作泉水通道;另一個是如果洪水暴發,雙水道排水也能迅速將洪水排出;此外,雙水道排水系統也便于居民飲水、洗刷、觀賞,兼具實用和審美價值。我們可以想象一下,當年走在芙蓉街上,口渴了就可以在街邊掬起一捧甘甜的泉水解渴,這是一件多么美好的事情。可惜的是,后來因為種種原因,芙蓉街上的這種雙向排水系統被破壞了。很多水道堵塞,水渠喪失了原有的作用。”

事實上,雙水道排水系統的設置,并非只有芙蓉街獨有,而是整個濟南城的特點。李銘說,濟南城南高北低,地下水位又高,因此排水和防洪是城市建設的重要課題,而古人正是利用地勢,設計并利用了雙水道排水的優勢,比如珍珠泉,原本就有東西兩個排水口,如今東排水口已經堵塞,李銘曾經考察過珍珠泉的東排水口及整個水道,“從珍珠泉東流出,經鴨子灣流經后宰門街的明溝暗渠,進入曲水亭街,這一繞行老街的水道,既為西排水口增加了一處排水管道,又美化了街景。可謂一舉兩得。”

而在離芙蓉街不遠的高都司巷,當年在考古發掘時,還曾發現宋代古道旁的一眼古泉井,李銘說,“根據考古發現,這個泉井帶有水槽,泉旺時水能順利通過水槽排到街兩邊的溝渠。”此外,濟南歷史上很多大的院子也都有雙水道排水系統,前幾年在寬厚所街發掘的明代寧陽王府,排水系統就非常科學。從出土的遺跡來看,下水道與磚鋪散水以及凹面形成先進的排水系統,通過幾處直接在院墻上砌出的排水口,匯聚到貼近東、西院墻內側的兩條主下水道內,經過院墻東北、西北的兩個主排水口流出王府,排到北部的低洼地。排水系統很好地利用了建筑群的南北高差、中心和兩側的高差,并且布下了8條明暗結合、高低結合的排水溝,形成排水網絡。這套排水體系,證明這座王府在建設前經過了科學合理的設計。其中一些設計理念,甚至值得現代人學習。

新發現·如何保護:清理干凈后用罩子罩起來讓人們看到古代排水設計

李銘表示,雖然新發現的水渠都是一段一段的,屬于殘留的明溝暗渠,也未經考古發掘,不能獲得更多確切的歷史信息,但依然值得好好保護、展示,“濟南老城區原本有眾多的明溝暗渠,但是隨著時間的推移,很多都被掩埋了。所以這次趁著芙蓉街提升改造的機會,可以將新發現的泉眼、明溝暗渠都有計劃地保護起來、展示出來,這樣就能更好地展現濟南的泉水文化。比如芙蓉街49號那段很可能是梯云溪一部分的古石槽,就可以就地保護,清理干凈后用玻璃罩子罩起來,讓人們能看到明清時期芙蓉街排水的設計。而府學文廟南廣場那兩段暗渠更應該好好保護,文廟地位重要,這兩條溝渠能直觀體現了泮池的水源,對其進行原址保護,就能清晰呈現這一帶的水系特點。”

新發現·你知道嗎:梯云溪鬧市一隱三百載當年想考狀元都得拜它

根據史料記載,梯云溪開鑿于明萬歷庚子年,即1600年。當時,芙蓉街一帶泉水眾多,僅關帝廟里就有武庫泉、芙蓉泉和飛霜泉3處泉眼,還有南芙蓉泉、水蕓泉、濯纓泉、騰蛟泉、起鳳泉等諸泉。眾泉匯流,特別是雨季豐水期,經常漫淹泉溪西邊的民居、商鋪,形成水患。

100多年后,時任太守沈華東根據泉水流向,以芙蓉泉為始,開鑿疏浚水道,把泉水引向北邊不遠的府學文廟的泮池中去,一來可以消除水患,二來活水注入泮池,可以讓泮池泉水流動不腐。由于泉溪流入文廟,就像士子文人以入泮為尊一樣,十年寒窗一朝入泮便會青云直上,飛黃騰達,猶如登天云梯,因此泉溪稱為“梯云溪”,意即登天云梯,順著這條泉溪便可入泮,開啟仕途之路。

但隨著如織的人流,梯云溪成了橫亙在東西兩側的屏障。于是,有的居民和商鋪用石橋將梯云溪部分覆蓋起來,形成了暗渠。后來,人們覺得把梯云溪棚蓋起來著實方便,遂把整個梯云溪都用青石板遮蓋起來了,由明渠徹底變成了暗渠。這一隱,就是300年。

新發現·漲知識了:修建北水門防止內澇曾鞏濟南治水有高招

歷史上,治理過濟南水患的不乏名人,其中就有大名鼎鼎的“唐宋八大家”之一的曾鞏。宋神宗熙寧四年(1071年),曾鞏出任齊州知州(時濟南稱齊州)。

在曾鞏主持的一系列水利建設中,最主要的就是修建北水門。由于濟南地勢南高北低,南部山區與城內泉群的水流多涌向濟南城北部。在北水門修建之前,北城墻原本留有城門來排泄積水,但夏秋遇大雨時,北城墻外的積水會倒灌入城,人們只能臨時“荊葦為蔽,納土于門,以防外水之入”。曾鞏了解情況后,利用原有城門,兩岸用石頭壘砌,中間放置石水閘,分為兩扇,并設置門扃,根據水位高低決定水閘的開閉。如果城內積水,則開閘,水向北流至小清河;如果城外積水有倒灌入城之勢,則放下水閘,御水于城門之外。后來,曾鞏作《齊州北水門記》,記錄北水門的功效:“于是內外之水,禁障宣通,皆得其節,人無后廬,勞費以熄。”城北水患問題得以解決。在北水門的基礎上,后人又興建了巍峨壯觀的匯波樓,站立其上觀大明湖,“匯波晚照”的美景映入眼簾。

芙蓉街口述史:芙蓉街古今繁華在老人們看來卻都是別人的風景

19日下午,芙蓉街北段正在鋪設管線,施工現場幾塊零碎的瓷片被挖掘出來。幾塊帶釉白地藍紋、一塊無釉藍地黑紋。芙蓉街施工現場接連挖出“寶貝”,吸引了一些市民前來“淘寶”。附近鍋餅店的老吳近水樓臺,此前就撿了幾片瓷器的殘片收在院子花盆里。他在此地土生土長60多年,是個老濟南;他的母親張玉華更是85年從未離開過,她娘家就在西花墻子街。

她十幾歲在芙蓉巷做工 一頓小米饅頭記憶至今。張玉華總是告誡子女,絕對不能瞎一點糧食。她記得小時候過年,家里就做上半小甕豆腐渣窩窩;十來歲時,她在芙蓉巷里一家織毛衣的手工作坊給人打線,每天中午一頓小米面饅頭一點菜,那是她一天中最好的一頓飯。

幾天前明府城管理中心工作人員拿著一串店鋪名單來問張玉華記不記得位置,她只記得幾處。她告訴記者,因為那時窮,她頂多在街上雜貨鋪里買個針頭線腦,鐘表店、照相館、樂器店她都無緣一進。“那些房子都建得很好,我看看都沒有進去。”她說。

老吳一家五代人都住在這里,他守著老母親、老院子,看著芙蓉街改造他心里也矛盾:“改造好啊,旅游搞起來了,老百姓也跟著沾光。”但他又覺得這場改造來得有些晚。最近挖出來的暗渠就在他家門口,他還記得門口過去就有七八棵高大的楊樹,遮天蔽日,夏天地上全是陰涼。“現在別想了,全是水泥地、柏油路。”老吳說,街上的房子多數進行過翻修,就小興隆街還剩一些保存完好的老房。

她想照張彩照沒實現 繁華景象在記憶里很模糊。住在省府東街的薄淑蘭今年91歲,她家距離芙蓉街僅十幾米遠,芙蓉街沒有施工前,她有時會坐在街邊看看來來往往的游客,有時也會有游客好奇地看看她,試圖從這個老人身上找到些老城痕跡。

薄淑蘭1948年4月嫁到省府東街,10月濟南就解放了。可是她上有公婆、下有子女,對于芙蓉街的了解則也僅限于自己的生活軌跡。她記得關帝廟附近有賣菜攤點,支上個板子就能賣菜;她記得還有開茶館的,一個個大壺擺在店里,老百姓買了他們的牌牌后,就拿著自家水壺去買水,幾分錢一壺;關帝廟往北一點還有一家賣炭的,她曾拿著簸箕去買點炭沫回來燒;街上有賣餛飩和小吃的,即便是幾分錢一碗的餛飩,要吃一次還得猶豫一下。

這些都是與薄淑蘭過往生活聯系最為緊密的部分,有些繁華景象因為與那時生活拮據的她關系不大,她也只是在記憶里留下一些模糊的影像。她說,她記得芙蓉街有家最出名的照相館,當時能照彩照,她也想照,可是對那時候的她來說實在太貴了。

薄淑蘭記不清從什么時候開始芙蓉街成了景點,盡管后來她不再拮據,也沒有走進十幾米遠的芙蓉街人群里去逛一逛,在她心里芙蓉街是屬于游客的,十幾米之外的老城生活才是屬于她的。

【文章來源:濟南時報】

四川省成都市武侯區世紀城路198號